Teamwolf Raven61をレビュー

投稿日 :2025-01-01

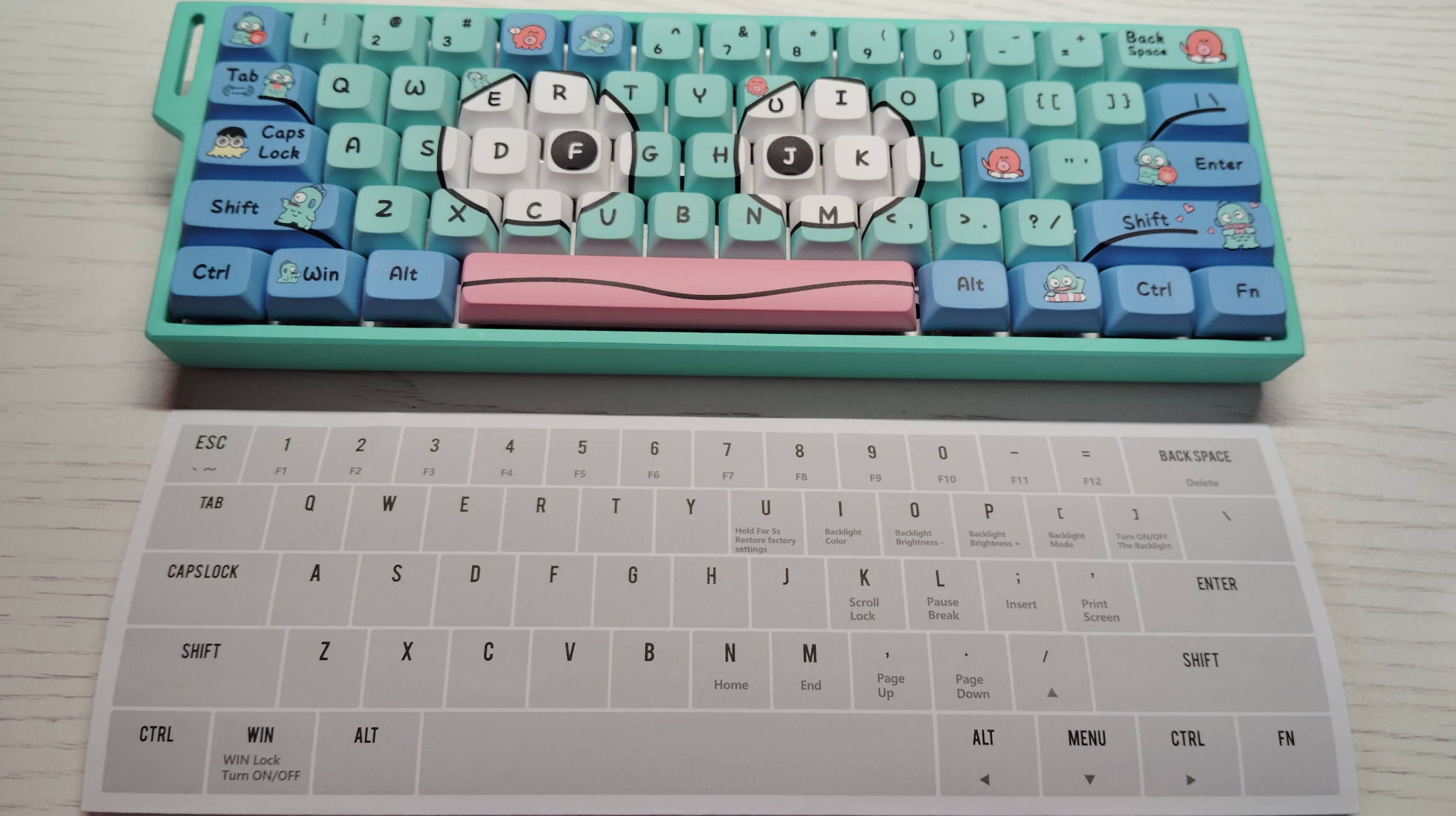

今回は、初心者でも組みやすい、GH60互換のPCBセットとして販売される、raven61をレビューしていきます。

同価格帯製品のsayodevice k64h3との比較という観点でレビューしている部分もありますので、

k64h3のレビューも合わせて見ていただければと思います。

また、詳細な性能比較も次回の記事でしようかと思っています。

k64h3のレビューはこちら

製品詳細

raven61の主な特徴は以下の通り。

- 60%サイズのPCB

- AP0.1mm~、RT0.02mm~

- 8000Hz対応

- pcb、プレート、スタビライザーがセットで5000円と安価

- ドライバでの設定(要インストール)

raven61は購入すると、アルミプレート、中間フォーム、PCBが組み立てられた状態で届きます。

また、スタビライザーとルブが付属しているので、必要に応じてルブを行った上でスタビライザーを取り付けた後、

別売りのGH60対応ケースに配置、KS20互換のスイッチとキーキャップを取り付けて完成という流れです。

PCBが既に組まれた状態なので初めてのキットに最適。

raven61はRGB版とライティング無しのNO RGB版があるので注意。

NO RGB版は800円程安くなっています。

| 必要なもの | raven61 | k64h3 |

|---|---|---|

| PCB | 〇 | 〇 |

| 中間フォーム | ✕ | |

| プレート | ✕ | |

| スタビライザー | ✕ | |

| キースイッチ | ✕ | ✕ |

| キーキャップ | ✕ | ✕ |

| ケース | ✕ | ✕ |

同価格帯の商品であり、PCBのみで販売されるsayodevice k64h3は、

自分でプレートやフォームを準備する必要があり、カスタマイズ性は高いものの、

初心者にはややハードルが高い印象。

また、トータルのコスト面で、raven61は安く組むことができるのもraven61の推せるところ。

外観

自分でキーキャップやケースを変えられるため、自分だけのキーボードを作ることができます。

ケースはこちら

キーキャップはこちら

Oリングはこちら

こういった自分で組み立てるタイプの製品は、

組み立て精度や使用するパーツなどによって、検知精度や打鍵感などが大きく左右されます。

以降、あくまで筆者の個体での内容であることをご了承ください。

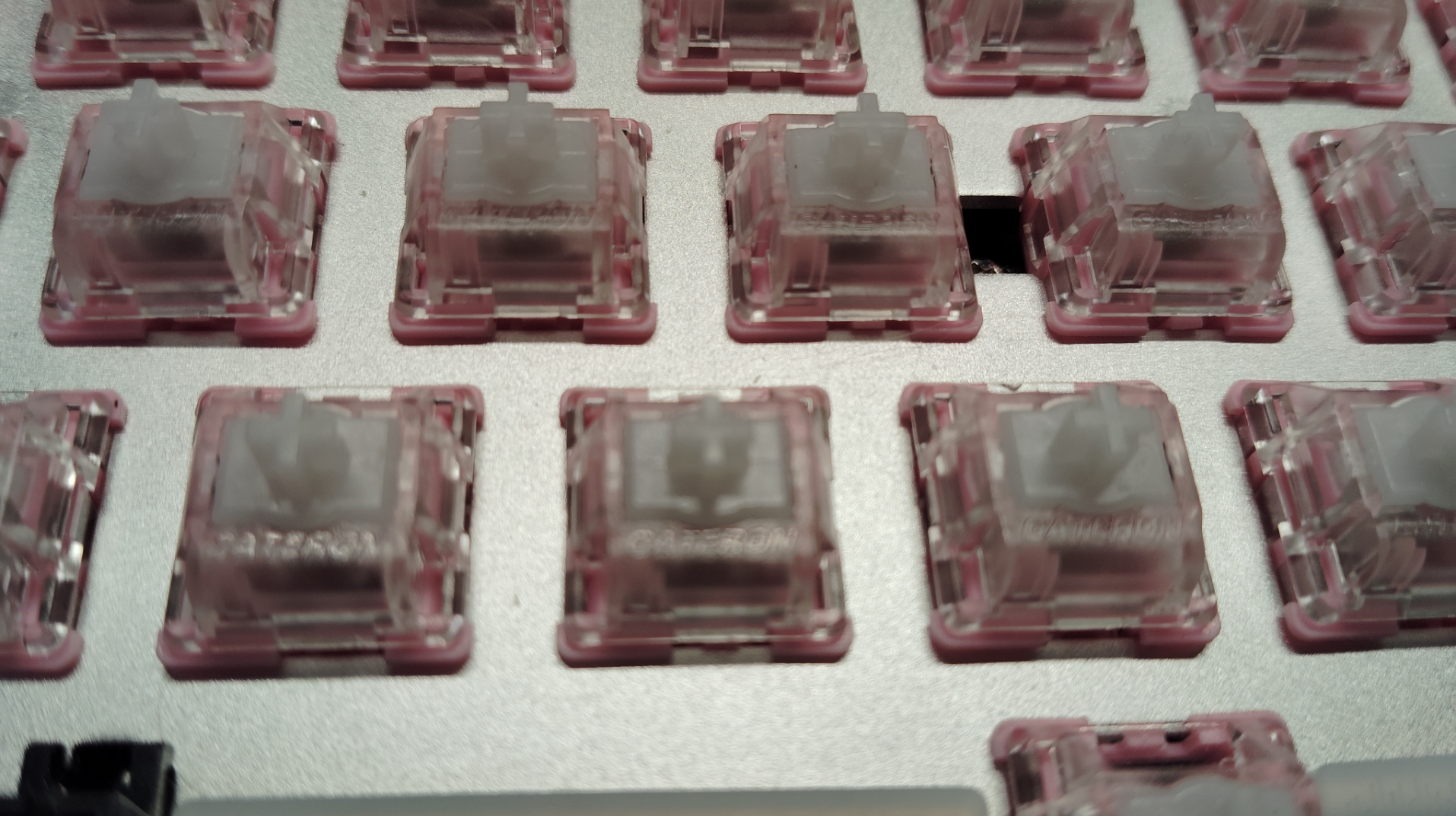

また、今回は自前のキメラスイッチを使用して組んでみました。

安く組めてかつ、軸ブレが少ないので、よければ作ってみてください。

使用したキースイッチについてはこちら

打鍵音

アルミケースを使用し、またバーガーマウントを採用したため、

大きな反響音などなく、心地よい打鍵感を鳴らしてくれています。

組み立てる際、フォームを入れるなどのちょっとした工夫を行うことで、静音効果が得られます。

実際、動画内の音声は今までの打鍵音動画よりもかなり音量を上げており、かなりの静音効果を確認できました。

(※バーガーマウント等は磁気スイッチの繊細な検知に影響を及ぼす可能性があります。)

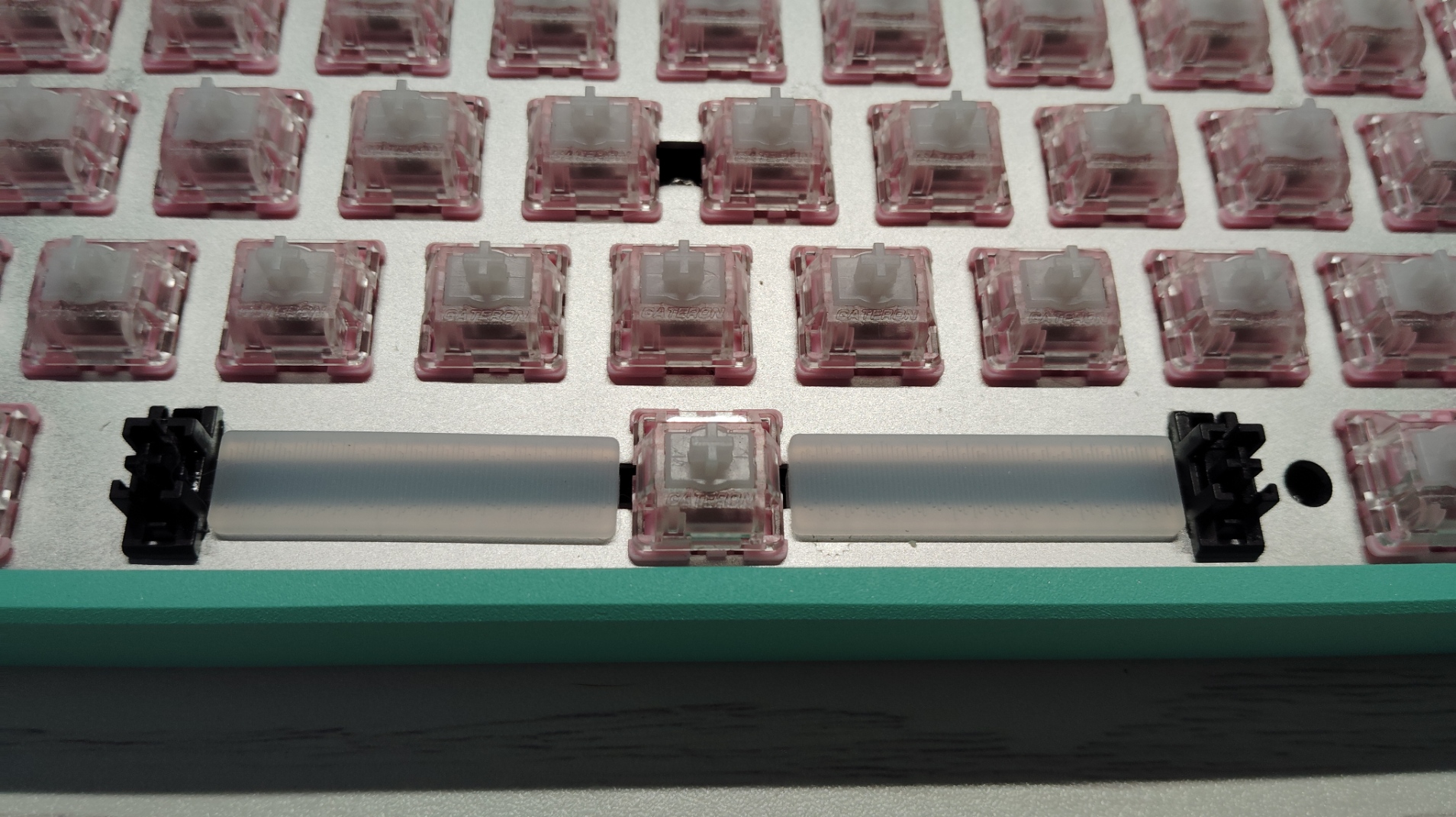

スペースバーにはスタビライザーのカチャカチャ音防止のためのゴムが付属しています。

スタビライザーにはデフォルトでルブがされていなかったため、Holee Modを行いました。

デフォルトでルブがされているとふき取る必要があるため、Holee Mod前提で組み立てる人には嬉しい仕様。

とはいえ、Holee Modを行わない人にとっても、ルブのみを行うのは難しくないため、

以下の記事を参考にルブをすることをオススメします。

キースイッチ、スタビライザーのルブのやり方はこちら

付属のルブは2gですが、スタビライザーのみをルブするには十分すぎる量です。

実際の使用感

プレートにはアルミニウム素材が採用されており、安定した打鍵感と精度を得ることができます。

ラピッドトリガーは最短0.02mm~設定可能ですが、以下にキースイッチごとの安定動作点を記載しておきます。

環境によりけりな部分もありますので、参考程度にどうぞ。

また、遅延などは感じられず、ポーリングレートの違いを体感することもできませんでした。

| キースイッチ | 安定動作最短設定 |

|---|---|

| TTC KOM | 0.02 |

| Everglide 糯米飯 | 0.04 |

| Gateron Dual-rail white | 0.06 |

| KS-20&Latenpow イチゴキメラ | 0.06 |

以上を踏まえ、検知精度は必要十分であり、優秀であると言えると判断しました。

ドライバについて

最近増えてきたwebドライバには非対応であり、インストールする必要がありますが、

ドライバにて以下のような設定が行えます。

- 自動キャリブレーション

- SOCDやDKSなど

- ラピッドトリガー詳細感度設定

- ライティング(RGB版のみ)

- キーリマップ

- ファームウェアアップデート

個人的にリマップ機能を重視しておりますので、その点をより詳しく書いていきます。

このキーボードでは、通常レイヤーが1つとFnレイヤーが2つ設定可能。

また、Fnキーのリマップも可能で、Fnキーの押下中のみ、レイヤーを切り替えることが可能です。

ですが、私の環境ではFn2レイヤーが機能せず、Fn2キーを割り当ててもキーが反応することはありませんでした。

現在は実質レイヤー2つで使用しています。(今後のアップデートに期待。)

その他の点では不具合等などは見られず、

RTの数値、ライティングなど、正しく反映されているように思いました。

終わりに

Teamwolf Raven61をレビューしました。

PCBとプレート等がセットになっており、初心者でも組み立てやすく、

また、ケースなどを自分の好みでカスタマイズできるため、

自分だけのキーボードを作ることができます。

また、最短設定に近い設定でも安定した動作が可能なコストパフォーマンスの高さ、

アルミプレート、フォームやマウント方式による調整可能な打鍵感

リマップ機能でのソフトウェアのカスタマイズ性

これらの点でも、万人にオススメしたいキーボードとなっています。

コメント

コメントがありません