sayodevice K64H3をレビュー

投稿日 :2024-11-09

磁気キーボードではまだまだ数少ない、GH60互換のPCBとしてタオバオやアリエクなどで販売されているsayodevice K64H3をレビューしていきます。

製品詳細

K64H3の主な特徴は以下の通り。

- 60%サイズながらに日常使いもできる64キー配列

- AP、RPはともに最短0.01mm

- ポーリングレート8000Hz対応

- GH60互換による豊富なカスタマイズ性

- Webドライバ対応&機能豊富でソフトウェア面でもカスタマイズ可能

- 4,5000円程度と安価に購入可能

筆者は、同価格帯&GH60互換のPCBである「TeamWolf Raven61」とK64H3のどちらかの購入を検討していましたが、決め手としたのは完全なカスタマイズ性。

Raven61ではプレートやスタビライザーが付属するため、オリジナル性にやや劣ります。

(もちろん交換可能であるが)

ですがK64H3はPCB単体の販売であるために、プレートの材質(FR4、PC、アルミなど)や好みの

スタビライザーなど、自由に選択してそろえることができます。全てのパーツを自分でそろえる

必要がある分、K64H3のハードルは少しだけ高いといえるかもしれません。

また、今となっては当たり前になりつつあるWebドライバ対応もうれしいところ。

後ほど紹介しますが、Webドライバには少しバグがあります。

外観

K64H3はPCBのみの販売であるため、それぞれの好みに沿った見た目のキーボードを作ることができます。

今回は外に持ち運ぶ用途を想定しているため、木のケースで白のロープロキーキャップというシンプルかつ、

薄くコンパクトであることをコンセプトにしてみました。

スイッチは余っていたGateron Dual-rail white(KS-20Uの色違い)。

USB端子の位置など、特に特殊なところはなく、GH60互換のケースにきっちりと収まりました。

打鍵音

やはり、フォームから何から完全にカスタマイズできるために、無限の可能性を感じました。

実際の使用感

肝心の精度などについて。

これらは使用するパーツ、組み立て作業の正確さなどにも左右されるため、参考程度の数値と捉えて頂ければと思います。

Gateron Dual-rail switchを使用した場合、0.1mm設定でも入力切れは起こりませんでした。

Everglide 糯米飯スイッチではAP、RPともに0.07mmまでの安定動作を確認できました。

よほどこだわらない限りは、十分にスイッチの性能を引き出せる精度であると思います。

また、キャリブレーション機能が優秀だと感じました。

ソフトウェア上のキャリブレーション画面にて、現在の押されている距離を確認することができますが、何も押さない状態で、

Gateron Dual-rail switchでは0.02mm以下の変動のみ、

糯米飯スイッチではキーによってはほとんど変動なし(組み立て時の正確性による)、

のように見ていて気持ちが良いほどにしっかりとキャリブレーションを行ってくれているようです。

必要十分な精度を実現するためのキャリブレーション機能にも問題はないと思いました。

8000Hzのポーリングレートについて

| 前 | 後 | 体感できる |

|---|---|---|

| made68 | k64h3 8Khz | ◎ |

| 8Khz | 1Khz | × |

| k64h3 1Khz | made68 | ▲ |

Valorantの射撃訓練場で検証を行いました。

メイン機のmade68から乗り換えたときに体感的に早いと感じました。

1Khzに移った時でも確かに遅延が少ない感覚(撃ちやすさ)を感じられました。

CPU負荷を考慮するなら、1Khzでの使用を推奨します。

made68のレビューはこちらから

Webドライバについて

""sayodevice Webドライバ""

こちらのWebドライバより、設定やファームウェアの更新が行えます。

(日本語非対応、英語&中国語のみ

ファームウェア更新については、ファイルをダウンロードする必要がなく、ドライバ上の更新ボタンを押して完了を待つ

だけ。非常に楽でした。

その他の設定ではややこしかったり、バグが起きていたりと、少し使いづらさを感じる点がありましたので、こちらで共有しておきます。

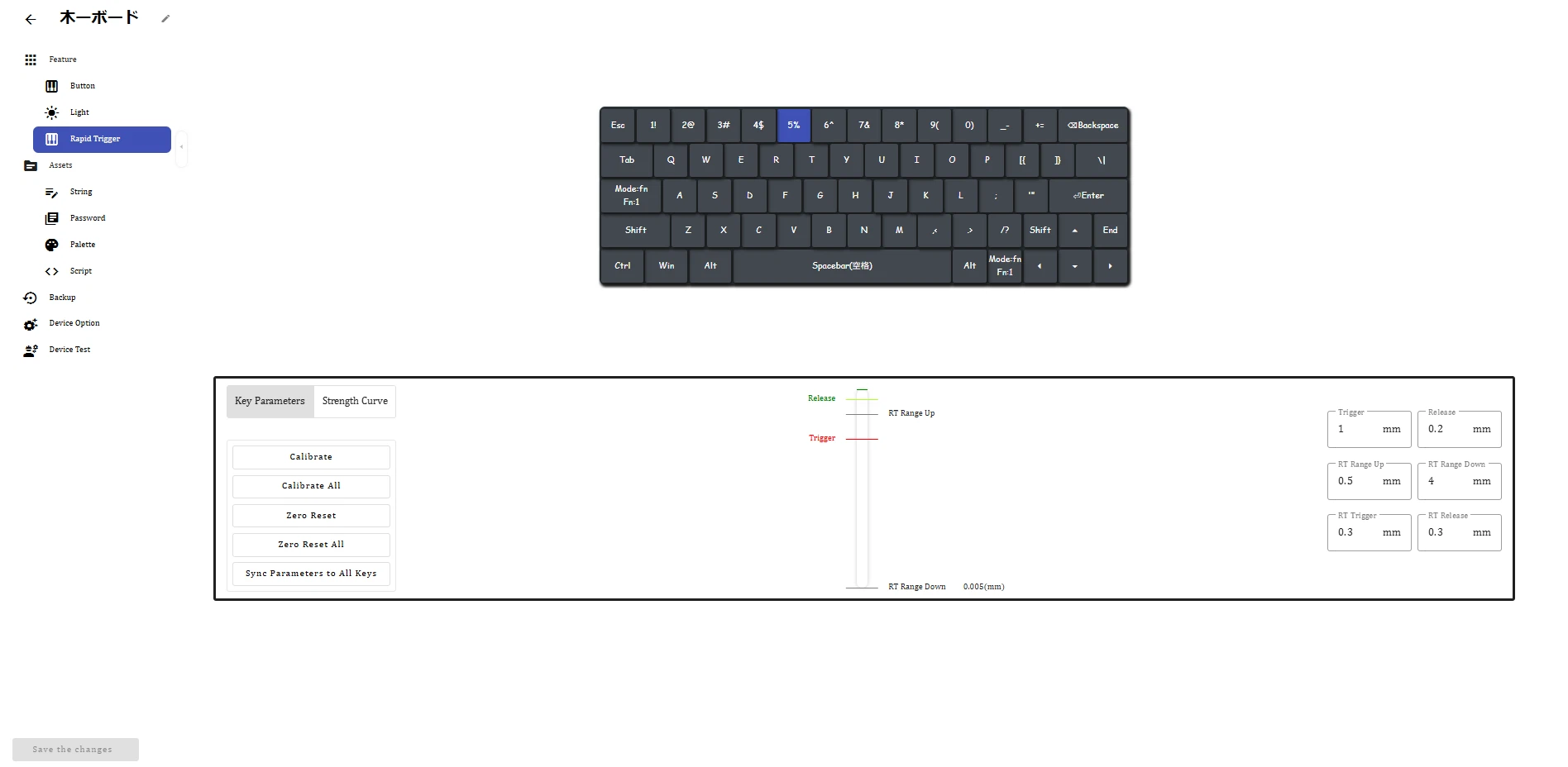

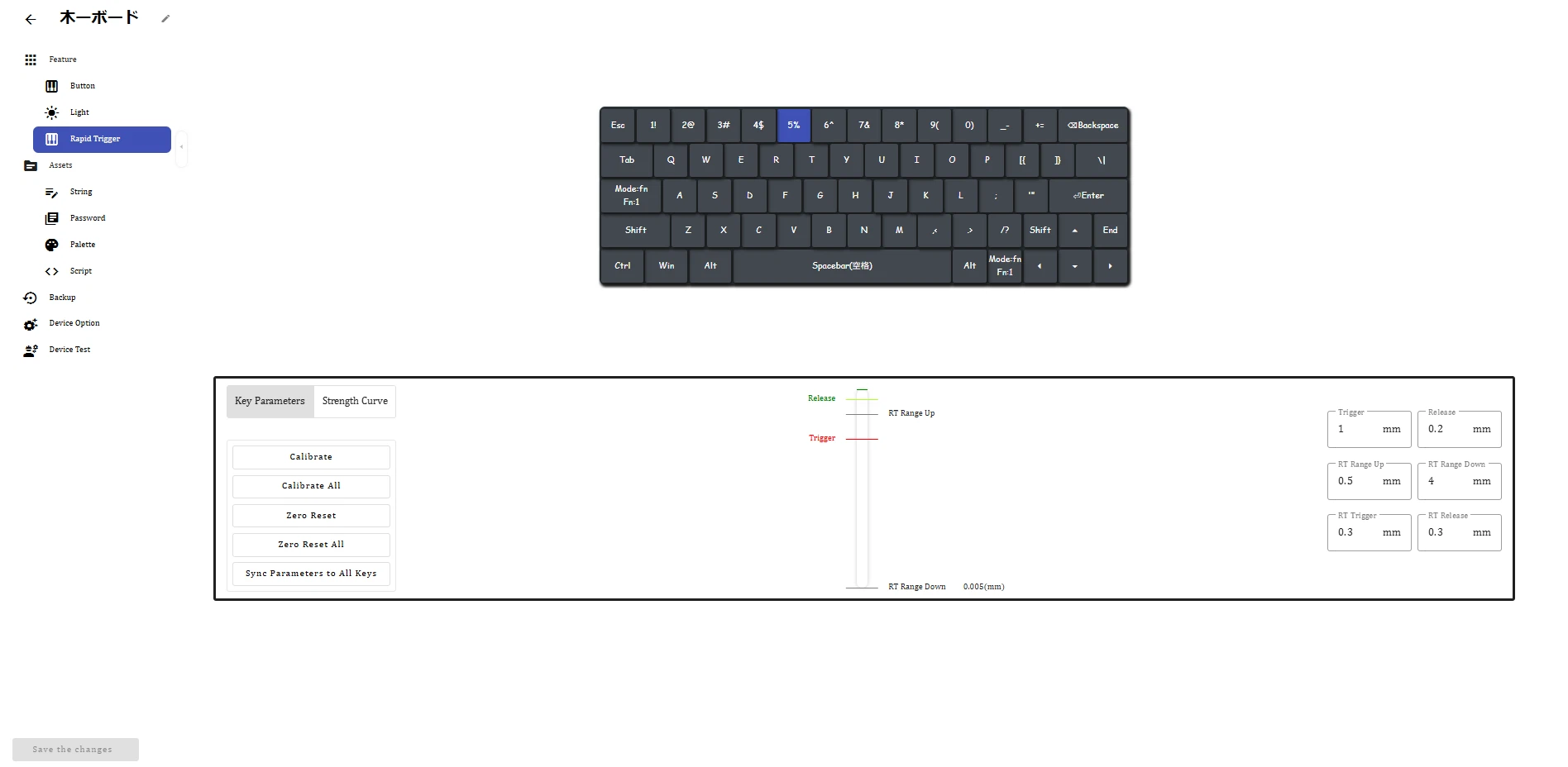

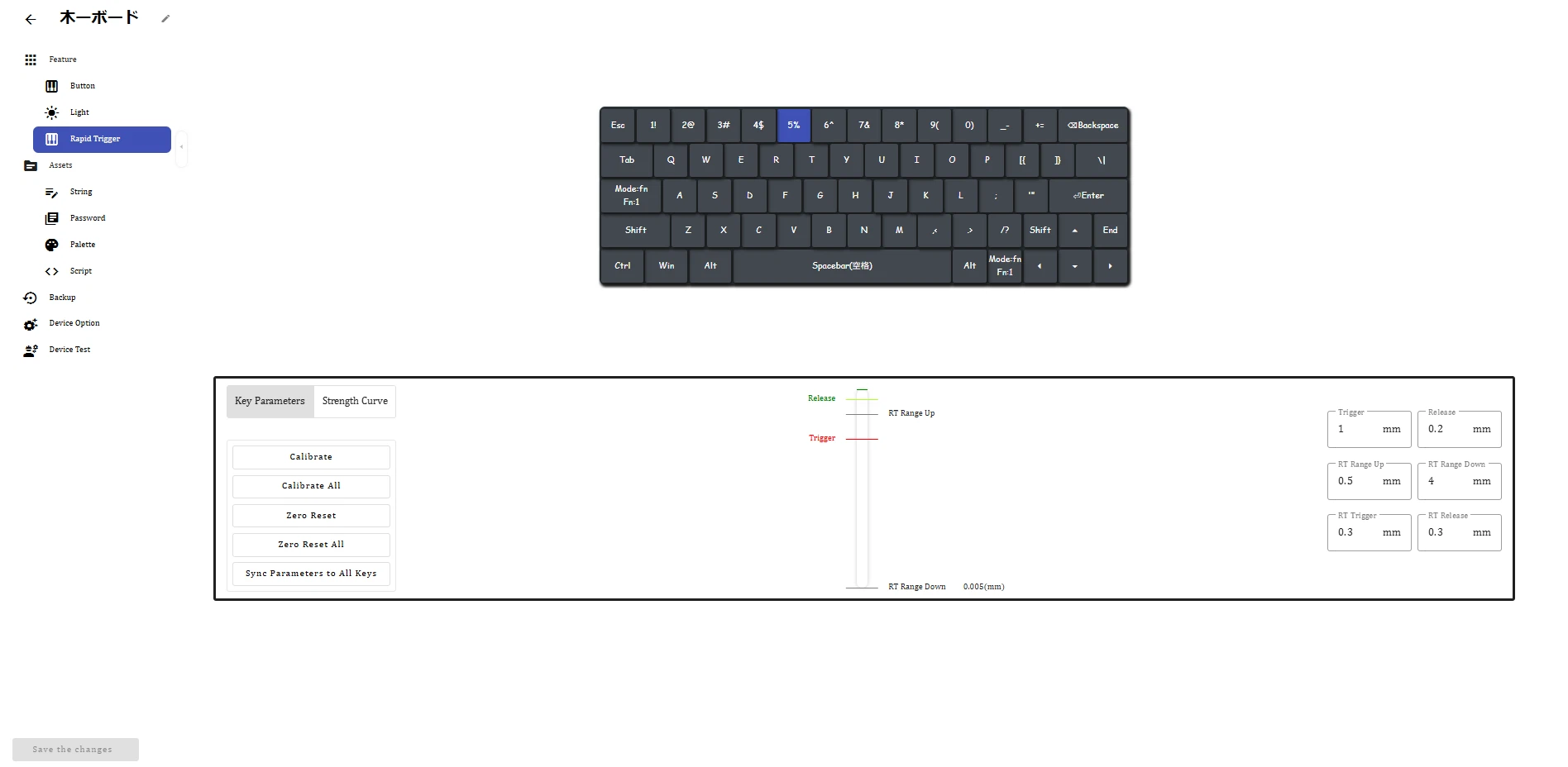

1.ラピトリ設定について

こちらがラピッドトリガーの詳細設定画面

これがとても分かりづらいので、なんとなくで把握してることを書いておきます。

(間違いがあればDM等で教えていただけると幸いです。)

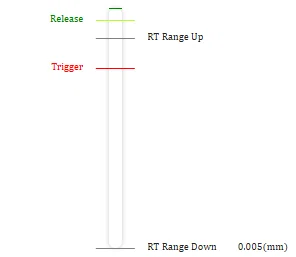

- Trigger

-

いわゆるアクチュエーションポイント。最初に押し込んだ時、この深さまで押し込むと反応します。

RT Range Upが上にあると、そちらが優先されます。 - Release

- キーを戻す際、ここを通るとラピトリに関係なく、キーがオフになります。

- RT Range Up, RT Range Down

-

ラピッドトリガーの有効範囲。この範囲外ではラピトリが無効になるよう。

RT Range UpをTriggerより上に設定すると、Trigger通過によるキーONよりも、ラピトリによるキーONが優先されます。 - RT Trigger, RT Release

-

これが磁気キーボード共通のラピトリ設定。

ラピトリ有効範囲内で、どれだけ押し込むとオンになるか、オフになるかを設定できます。

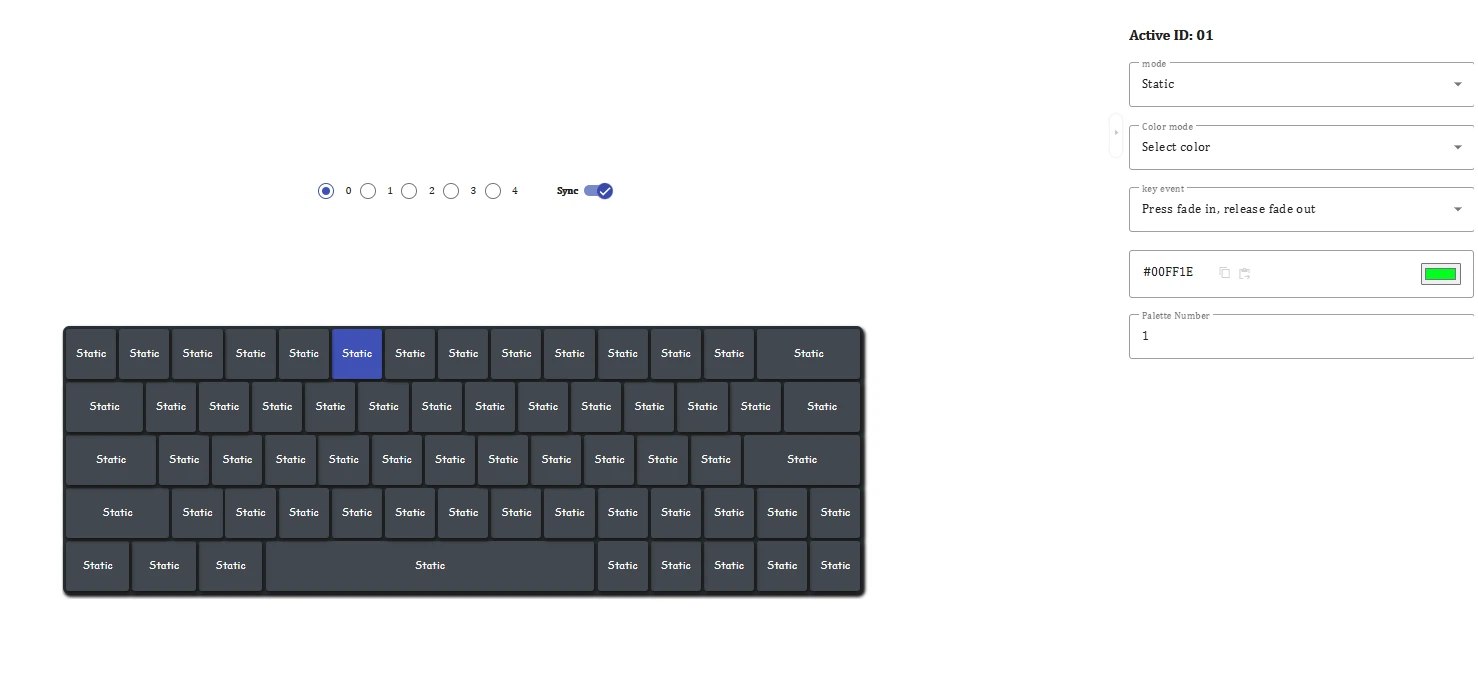

2.バックライト設定について

これがバックライト設定画面。

ここでバグが発生します。

(あくまで自分の環境だけ、または自分の使い方が間違っているだけかもしれません。DMにて情報いただけると嬉しいです。)

ライティング設定内のKeyEventという項目で、

- キーを常時点灯

- キーを押した時に点灯、離すと消灯(+その逆)

- キーを押した時にフェードイン点灯、離すとフェードアウト消灯(+その逆)

などが画面上では設定できますが、これらの設定をデバイスに反映させることができていません。

そもそもそのライティングがデバイス上で使える(実装されている)状態なのかも確認できていません。

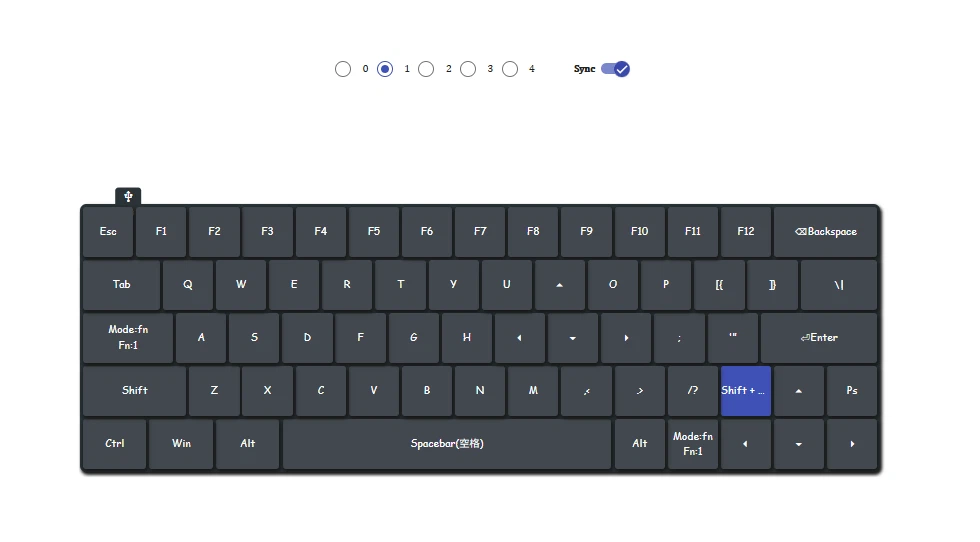

ソフトウェアの悪いところばかり挙げてしまいましたが、良いところも多くありました。

- キーリマップで設定可能なキー、機能が多く、任意に設定した複数のキーを1キーに割り当てられるので、カスタマイズ性が高い

- 設定可能なレイヤーは5つ

- 画面上でのレイヤー切り替えが容易で設定がしやすい

- レイヤーごとに詳細に個別の設定ができる

などなど、設定面でもとにかくカスタマイズ性が高く感じました。

特に、レイヤーが5つと多く、

また切り替えるためのキー設定ができ、

その切り替え方を"長押しorトグル"から選択でき、

レイヤーごとのライティング設定ができるため、使っていて迷わない点で、自分としては使い勝手がよく感じました。

終わりに

sayodevice K64H3をレビューしました。

筆者はPCBを買って組み立てることが初めてだったので、ネット上で情報を集めたり、質問したりしながらでしたが結果的には組むことができました。

このキーボード自体の性能はカタログスペックを見ると間違いなくトップレベルではありますが、実際の精度、遅延もそれに見合うものであり、問題なく使用できました。

現時点ではソフトウェアの使い勝手についてはやや問題点として残りますが、

とにかくハードウェア面、また、ソフトウェア面でのカスタマイズ性が高く、自分だけのキーボードを作ってみたい、

お気に入りのキーボード像を突き詰めたい、デバイスオタクとしてもう一歩進んだことをしてみたい、という方々にお勧めしたいものだと思いました。

コメント

コメントがありません