VTER fighting68をレビュー

投稿日 :2024-12-28

かなりのコストカットが見られながらもラピトリ搭載機で3000円台という価格を実現し、ちらほらとキースイッチに対しての高評価が見られるキーボード、fighting68をレビューしていきます。

製品詳細

fighting68の主な特徴は以下の通り。

- RT0.08mm~

- 独自キースイッチ搭載

- 3000円台で購入可能

- webドライバ対応

- 白・黒、RGB有・無の4モデル展開

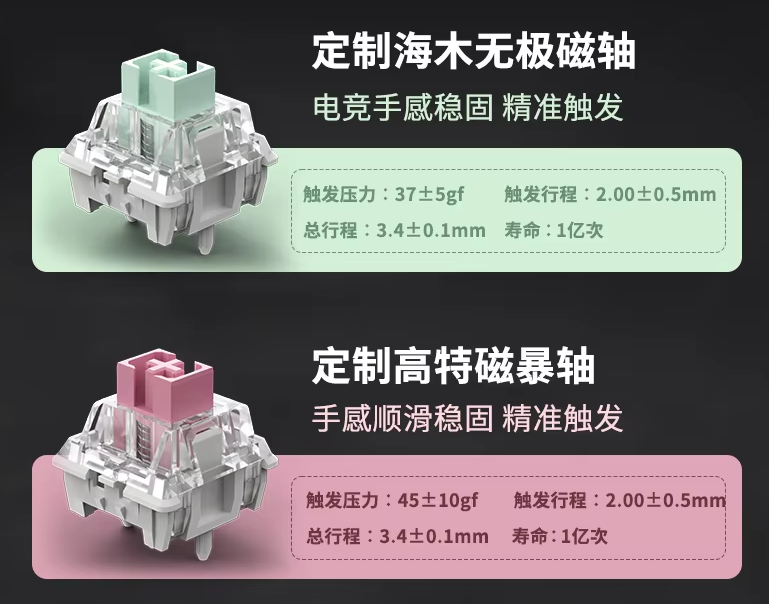

カラバリは豊富で、モデルごとにキースイッチが異なるようです。

今回レビューするblackとwhiteモデルはピンクのステム、

その他のモデルはグリーンのステムのスイッチを搭載。

ピンクは押下圧45gf、グリーンは37gfとやや軽め

最近になって4,5000円前後のラピトリ搭載機が様々なメーカーから販売開始される中で、どのメーカーも公称値0.04mmなどの似たような数値を挙げており、購入する際の決め手に欠ける印象を持っています。

そんな中でレビューを漁っていると、このモデルは特にキースイッチの軸ブレが少なく、他のキーボードに流用する価値があると思ったため購入を決めました。

キースイッチについても記事内で触れていきます

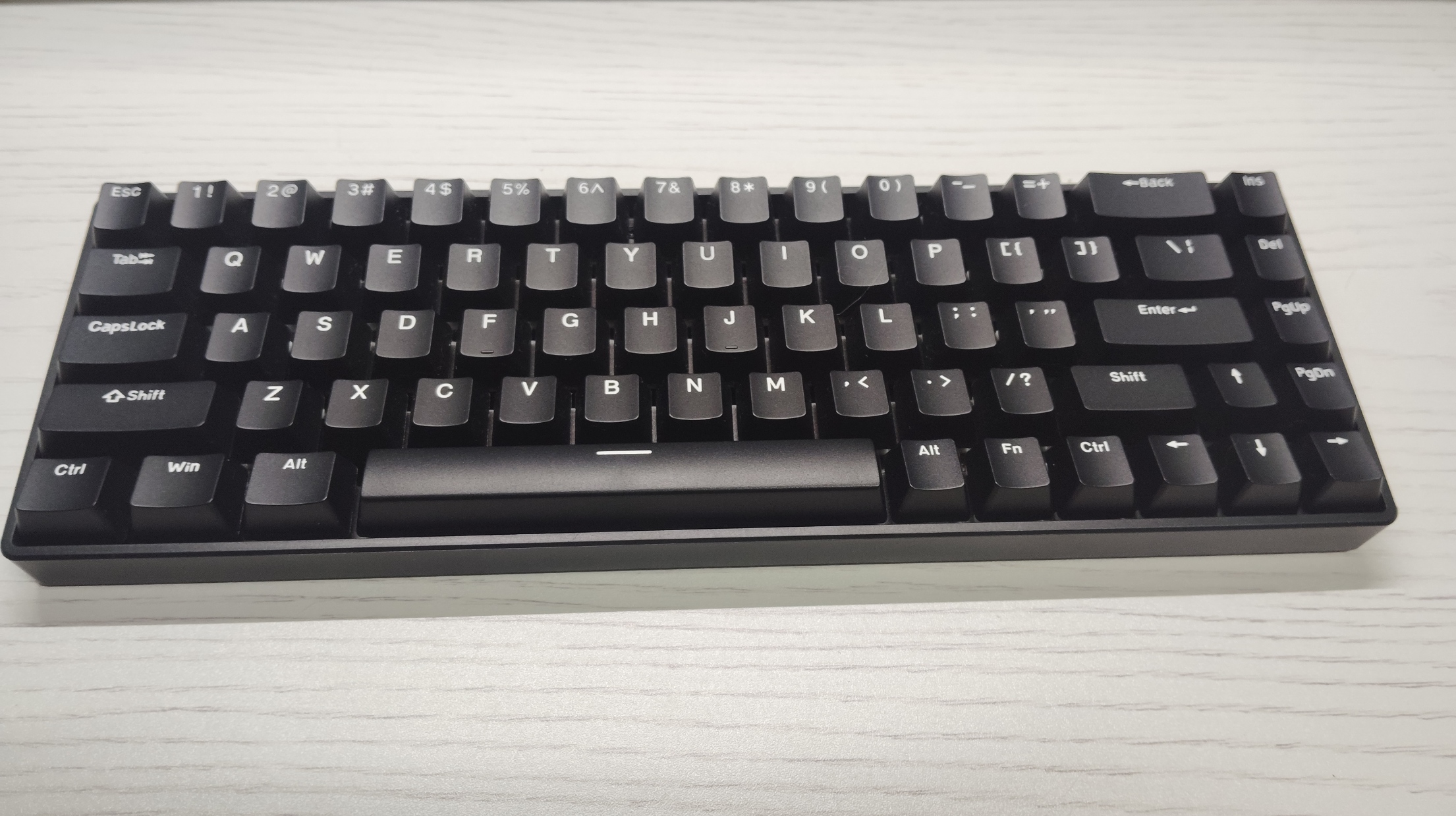

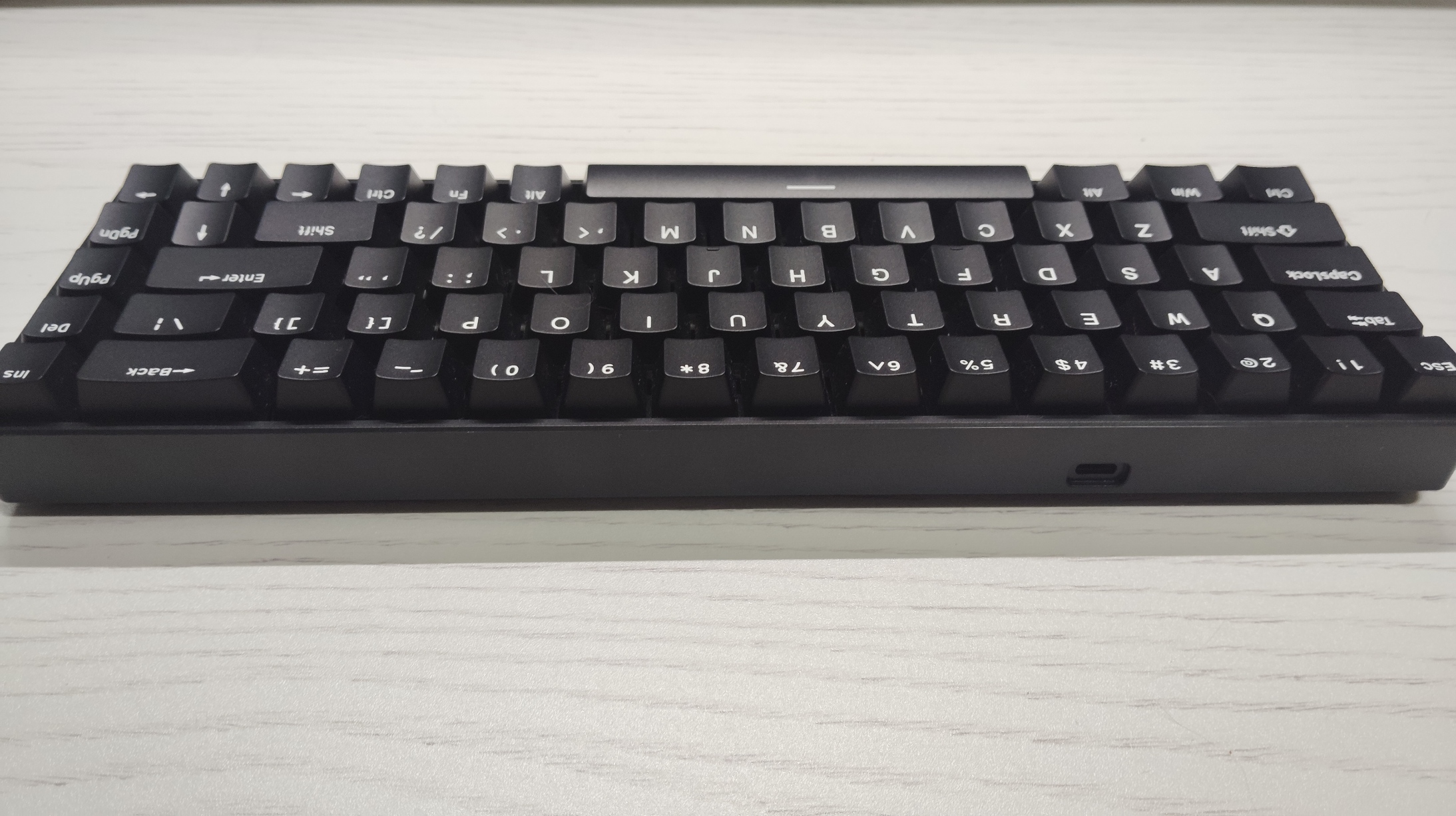

外観

筐体はプラスチックで安っぽさを感じますが、サラサラとしていてそこまで悪くないように思います。ただ、よくある格安キーボードって感じ。

筐体の重さは450g程度と、ここにもチープさが現れています。

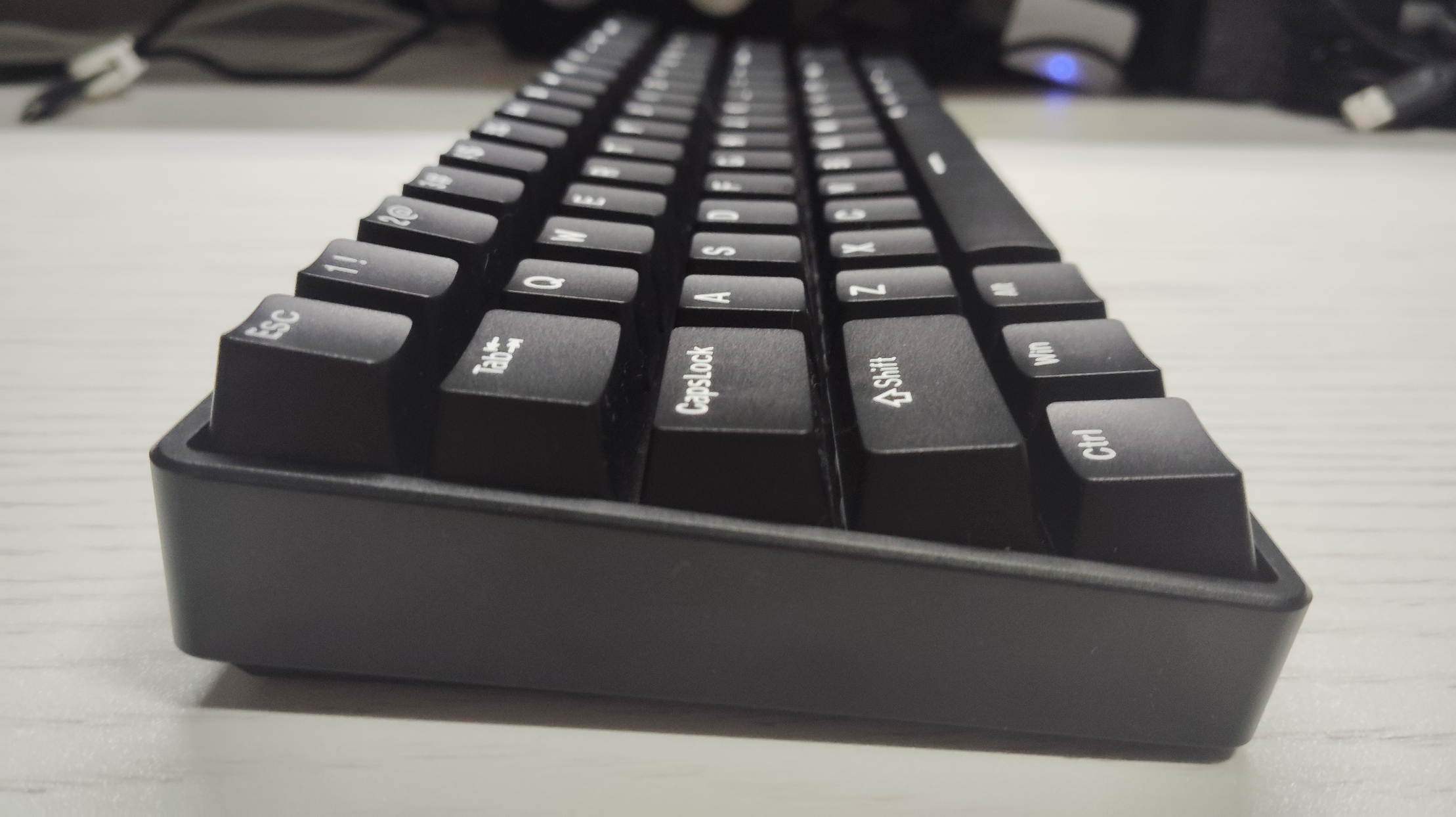

キーボード自体の高さが低めで、リストレストがなくても負担が少なく、打ちやすいです。

usbケーブル接続部は3と4のキーの間にあり、かなり中央に寄った配置。

裏面のスタンドは2段階で調節でき、底面に4か所の滑り止めラバーがあります。しかし全く意味がないほどにゲーム中にズレてしまいます。

ここまでの見た目でいうと、全然悪くない印象。

キーキャップを取り外してみると、かなりキーキャップが薄いことが分かります。キーキャップは交換推奨。

また、付属品はビニル被覆のtypeCケーブルと説明書のみ。

打鍵音

かなりの反響音があり、キースイッチ自体の打鍵音もカンカンと鳴ってしまっている印象。

ルブをしたらかなりいい線行きそうだと思ったので、後ほどルブについても触れます。

実際の使用感

打鍵してみて真っ先に感じたのが打鍵感、打鍵音から感じられるキースイッチ、そしてキーボード全体のチープさ。

打鍵音については前述の通り、反響音が大きく、カンカンとした雑音が多い。打鍵感については、

打鍵するとステムとハウジングが擦れているのか、カスカスとした感覚が伝わってきます。

また、キー荷重が非常に重たく、55gf以上、63gf以下といったところでしょうか。

スペースバーには流行りのゴムが入っており、カンカンとした音は抑えられてます。

valorantの射撃訓練場にて検知精度も検証。

精度について、キーが反応し始める時はかなり優秀で、すぐにキャラが動き始めます。

ですが、底打ちした際の反応切れ(ボトムデッドゾーン)はかなり長めにとられており、オフになるのが遅く感じます。

さらにキースイッチ自体の軸ブレが非常に少ないため、入力切れは起こりづらいと言えます。

また、全体的な入力遅延がかなり大きく感じました。

普段sayodevice K64H3を使用していますが、fighting68に切り替えてストッピングすると、キャラが滑っている感覚が確かに感じられます。

k64h3のレビューはこちらから

ここまででかなり酷評してしまっており、この後も少し続きますが、

最終的にいい面も挙げているので気分が悪い方はぜひ、最後の方だけ見ていただければと思います。

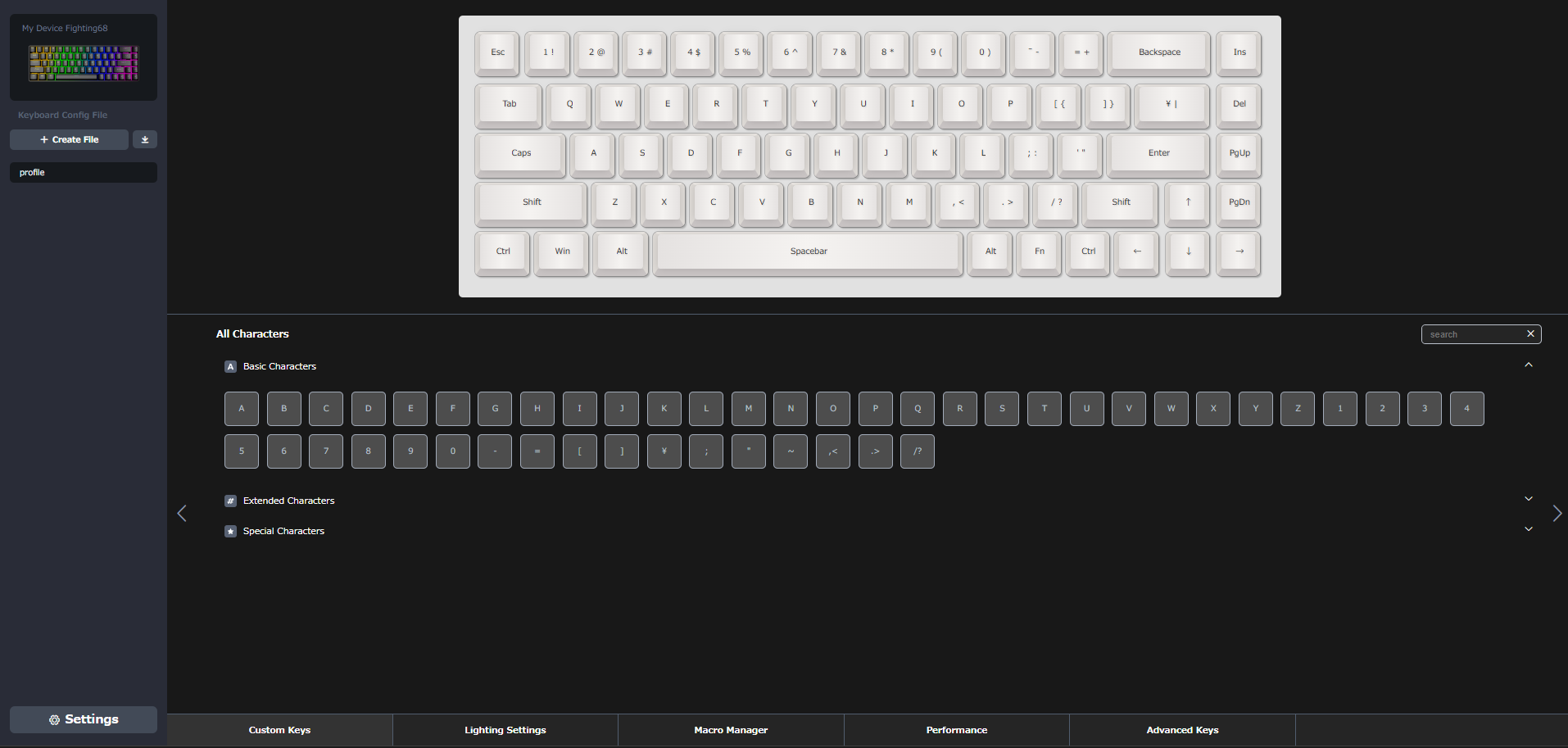

Webドライバについて

""Webドライバ""はこちらから

webドライバにも対応しており、以下のような設定が行えます。

- SOCDやDKSなど

- キャリブレーション

- ラピッドトリガー詳細感度設定

- ライティング(RGB版のみ)

- キーリマップ

- ファームウェアアップデート

webドライバも非常に使いにくく感じました。

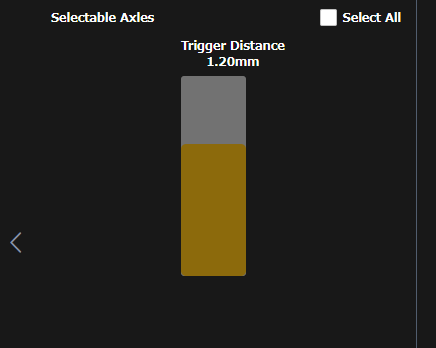

ラピッドトリガー詳細感度設定について

ラピッドトリガーの感度設定はこのような画面から行うことができます。

APやラピッドトリガーの反応ポイント、リリースポイントを個別に設定するボタンが表示されています。

しかし、メーターを上下しても値が変更されず、キーボードに設定が反映することができません。

キーリマップ機能について

キーリマップ機能は基本的な変更が可能なようです。

しかし、fnキーなどの特殊なキーのリマップは対応していない模様。ここはしょうがないポイントでもありますが、

他メーカーが軒並みfnリマップに対応しているところを見るとやや残念な印象。

分解してみて

安さの秘密を探るべく、さらに奥深くまで調べていきます。

キーキャップを外すとプレートにねじが6本見えるので、全て外すことでpcbをケースから取り外すことができます。

ケースのボトム部分にはフォームがなく、pcbとプレートの間のフォームもありません。

打鍵音の悪さはここが原因で、ここでコストカットがされているよう。

逆にいえば、これさえ自分で追加して、ルブまですれば補えそう...

ということでキースイッチのルブを行ってみました。

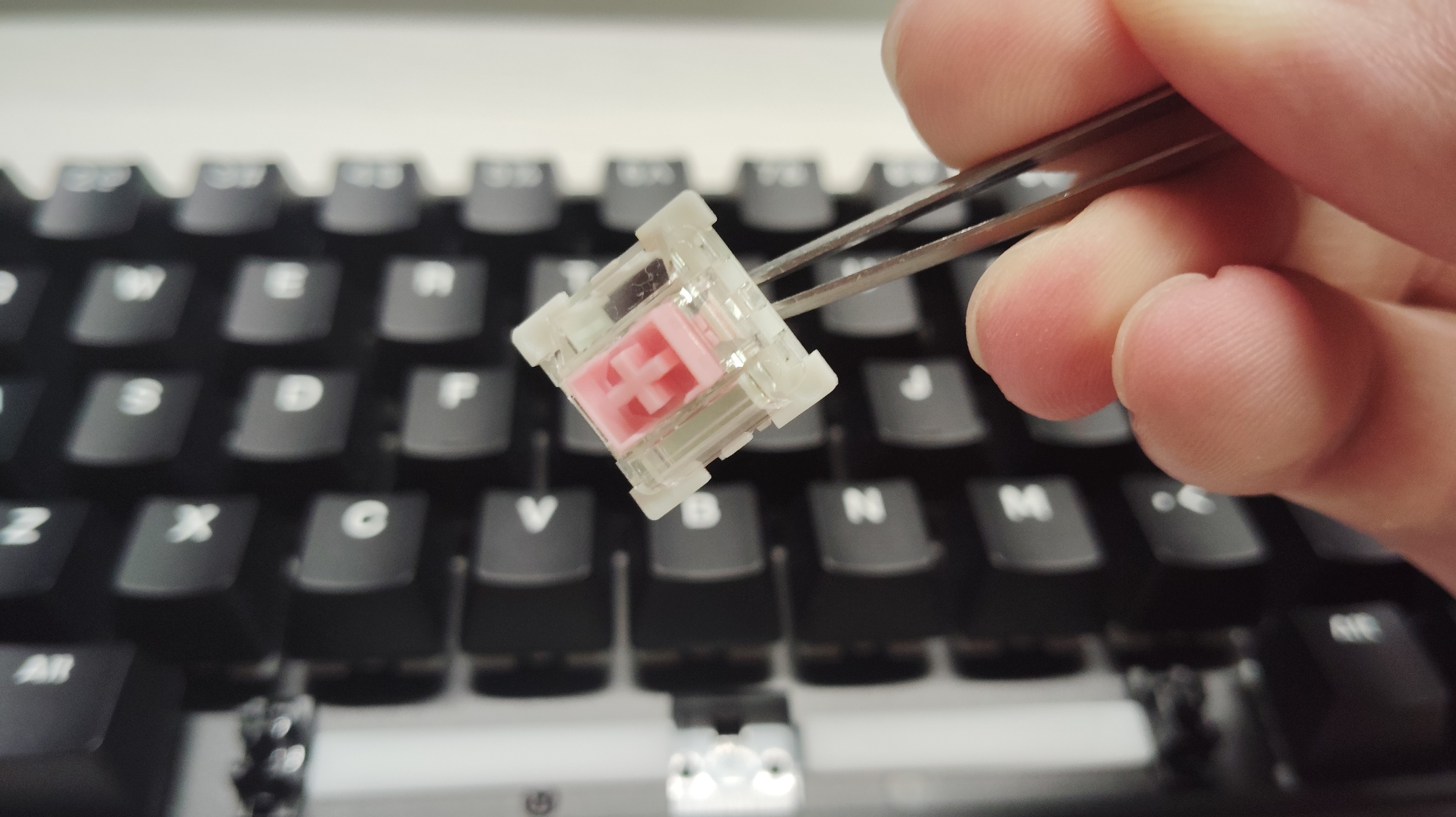

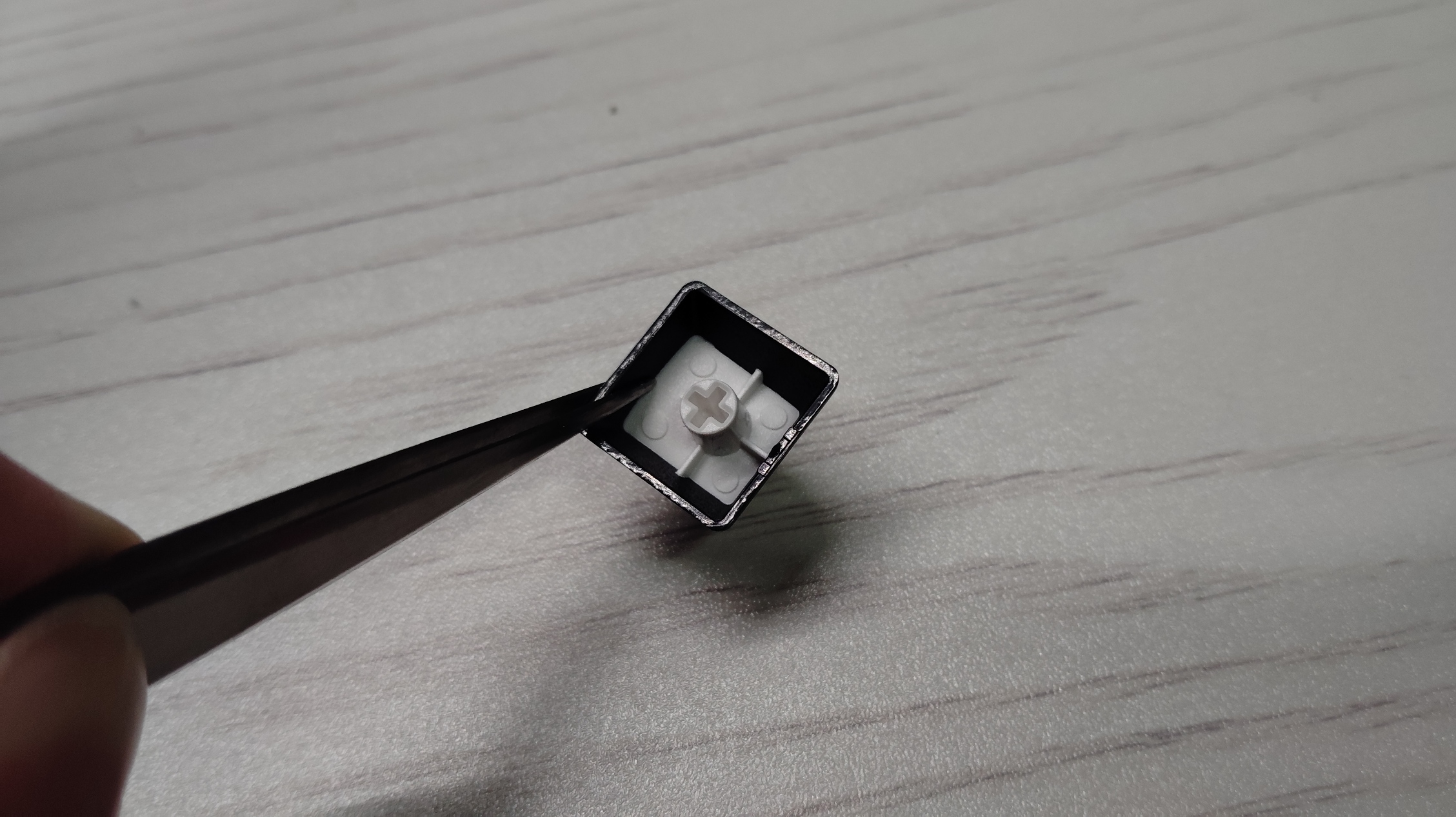

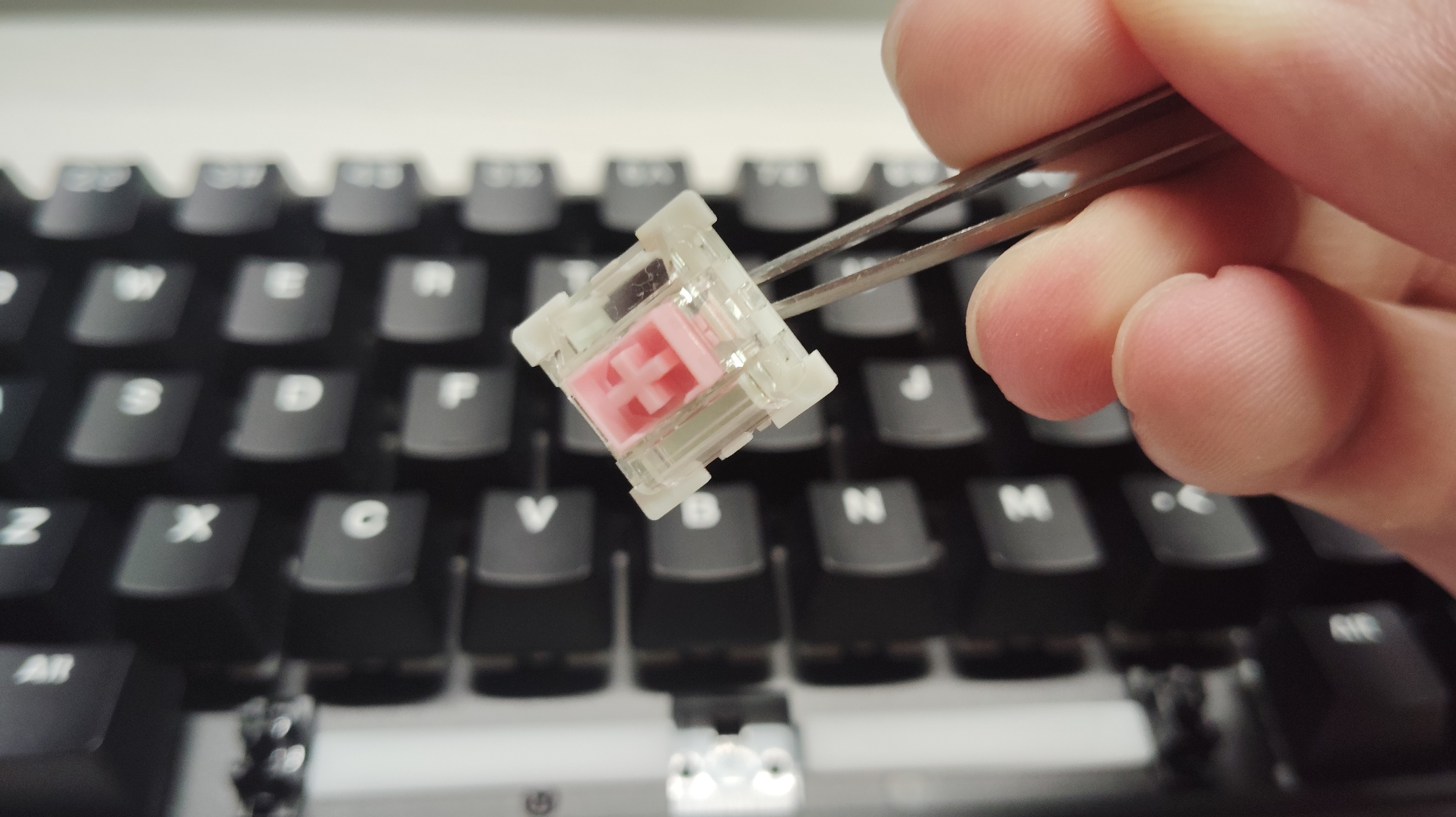

ですが、既存のキースイッチオープナー(gateron用、kailh用)では開けることができませんでした。

しょうがなく強引に1つこじ開けてルブ。

形状としてはkailhのオープナーが使えそうだが、こちらのスイッチのサイズが大きくて使えない...

ということでキーキャップを変更し、フォームを3層詰め込んだ状態の打鍵音はこんな感じ。

かなり改善されています。また、ルブしたスイッチもかなり良さげで、オープナー対応していないのが惜しい。

キースイッチ単体の性能

このキースイッチがどれほどのポテンシャルを持ち合わせているのか、より高精度、低遅延なsayodevice k64h3で検証しました。

キーを押し込んだ状態の軸ブレを、押し込み量を示す数値の変動幅で比較します。

あくまで参考数値であることをご了承ください。

| スイッチ | 変動幅(mm) |

|---|---|

| fighting68 switch | 0.028 |

| Everglide 糯米飯 | 0.023 |

| Gateron Dual-rail White | 0.038 |

| TTC KOM | 0.014 |

Everglideの糯米飯と同等の結果が出ました。

ですが、fighting68のスイッチにはやや擦れ感、擦れ音を感じるので、

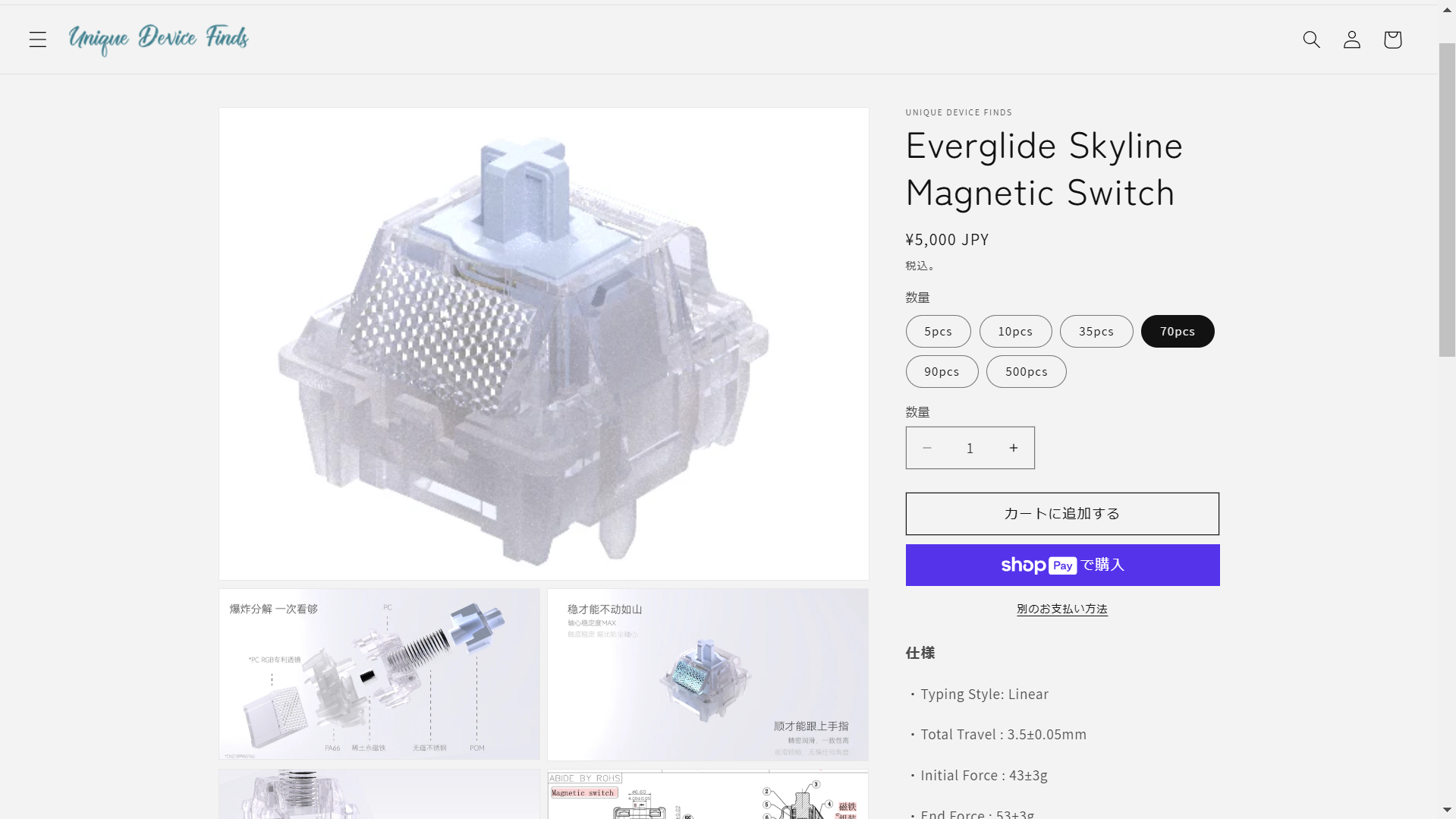

キースイッチを目当てにfighting68を買うなら、糯米飯の後継となるEverglide Skyline switchなどのスイッチ単体で買うことをおすすめします。

また、あくまで推測の域ではありますが、最近の格安キーボードのレビューを見る限り、

fighting68と同じ価格帯の格安キーボードに搭載されるキースイッチはほぼ、同じ型が使われていると思っています。

商品ページはこちらをクリック

(アフィリエイトリンクを使用しています。)

終わりに

fighting68をレビューしました。

結論としては、安さを求めるならアリ。しかし、もう少し足して予算5,6000円で別のものを探した方がいいかも。

といった感じで、箱出しの状態ではイマイチ。

そのためフォームを詰める、キーキャップを交換する、という作業が好きな人はタイピング用途にでも買ってもいいかもしれません。

また、キー荷重が他ではあまり見ないぐらいに重いことも、好みが分かれる点。

筆者はキースイッチを流用する目的で購入しましたが、

重く疲れるので気分によって使い分ける、といった用途でこのキーボードで遊んでいこうと思いました。

しかしながら、ゲームにあまりお金が出せない学生の人などにとっては良い選択肢であることは間違いないかなと思いました。

コメント

コメントがありません